在超快激光材料加工领域,加工尺度的极端调控一直是领域的核心挑战之一。随着纳米级激光加工技术的纵深发展,激光加工的本征极限问题已成为学界关注的前沿课题。考虑到衍射效应带来的激光焦斑限制,利用激光诱导的自组散射体,将激光远场辐射转化为近场分量成为实现超衍射纳米加工的关键。因此,调控激光在远场与近场的行为,不仅有望突破传统光学衍射极限,实现纳米级超快材料改性,还将达成几纳米的空前分辨率,为光学手段实现原子级加工精度开辟新路径。在即将发表于《超快科学》的论文《超越λ/100的玻璃材料超快激光高纵横比极端纳米结构加工》中,来自西北工业大学程光华教授与法国科学研究中心Hubert Curien实验室Razvan Stoian研究员的联合团队报道了一项突破性的激光加工技术——其加工特征尺寸可低于近红外超快激光波长的1/100,达到数纳米级,且能构在纵深方向数十微米上保持这一特征尺寸。该技术利用非紧聚焦的长焦深无衍射光束诱导近场纳米尺度的材料剥蚀,从而建立纳米级的材料切割机制。这种超快激光极端纳米加工技术在二维及三维层面具有多元化的应用前景,覆盖光子学、量子信息、传感技术乃至生物医学等多个领域。

相关研究成果以“Ultrafast Laser High-Aspect-Ratio Extreme Nanostructuring of Glass beyond λ/100”为题,近期发表在Science Partner Journal Ultrafast Science上

研究概况

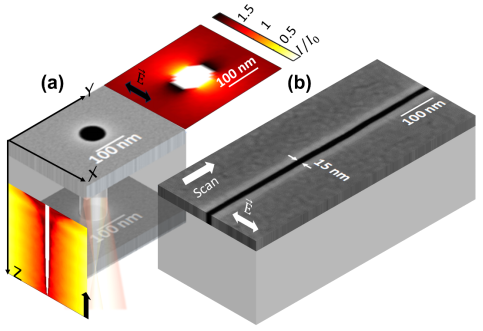

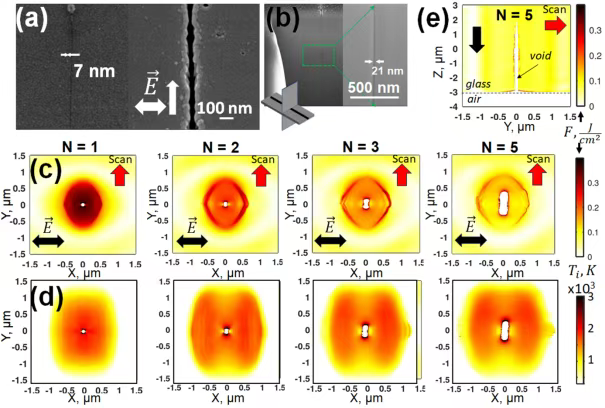

无衍射超快贝塞尔光束在石英玻璃上直写纳米孔隙结构散射体以及线宽在10nm量级纳米线的原理示意图如图1所示。单脉冲无衍射超快贝塞尔光束诱导的中空纳米结构具有高的折射率梯度,可以对超快激光场产生强散射。其近场包含两大分量:近场表面分量和具有类似分布特征的内部近场分量。在垂直于激光偏振方向上,近场强度分布呈现出优于50%的场增强特征。然而,在平行于激光偏振方向上,近场强度分布呈现出显著的衰减,使得该方向上的激光-物质相互作用得到有效的抑制。这种不对称的近场分布特征在激光脉冲序列扫描过程中会进一步加强,并通过持续演化,推动孔隙结构在垂直于激光偏振方向上延展。因此,该机制向人们展示了通过弱会聚的大焦斑实现极端纳米尺度加工的可行性。

图 1:(a) 弱会聚单脉冲无衍射高斯-贝塞尔光束在熔融石英中诱导的典型纳米孔的横截面。这些孔隙结构可延伸至样品后表面。这种孔隙结构可以在较为宽泛的锥角、脉宽和激光波长下诱导产生。这种纳米深孔会对入射的激光场产生显著的近场调制,使得纳米孔毗邻区域的场强在垂直于激光偏振方向上显著增项,且该特征沿着纳米孔的纵深方向始终伴随存在。(b)利用波长1030nm脉宽2ps重频333kHz的超快激光,以1.2mm/s的速度刻写出的宽度约15nm的纳米线

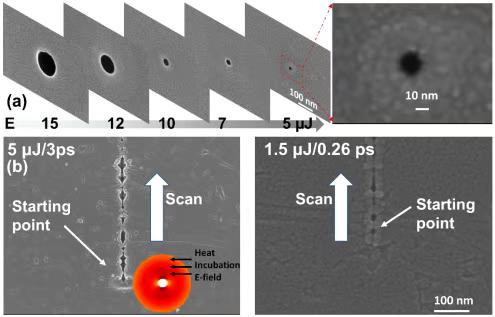

采用波长为1μm的超快激光可以加工出直径在100nm以内的孔隙结构散射体。通过采用更短的激光波长,这种散射体的直径还可以进一步压缩。在接近阈值的条件下,利用波长为515nm的超快激光可实现直径在10 nm量级的纳米孔隙结构加工。该结果展示了超快激光在制备极端尺度纳米结构方面的潜力。在激光焦点沿垂直于场方向移动过程中,该纳米散射体对激光近场的调制作用使得其成为撬动纳米线刻写的关键起点。

图 2:(a) 脉冲能量对超快贝塞尔光束诱导纳米孔的影响。在波长515nm脉宽3ps的条件下可以实现最小直径在10 nm作用的纳米孔加工。(b)采用脉宽为3ps和0.26ps的超快贝塞尔光束进行纳米线刻写。其中,纳米孔为激光场的非对称近场调制使得其成为触发纳米线刻写的起始点。

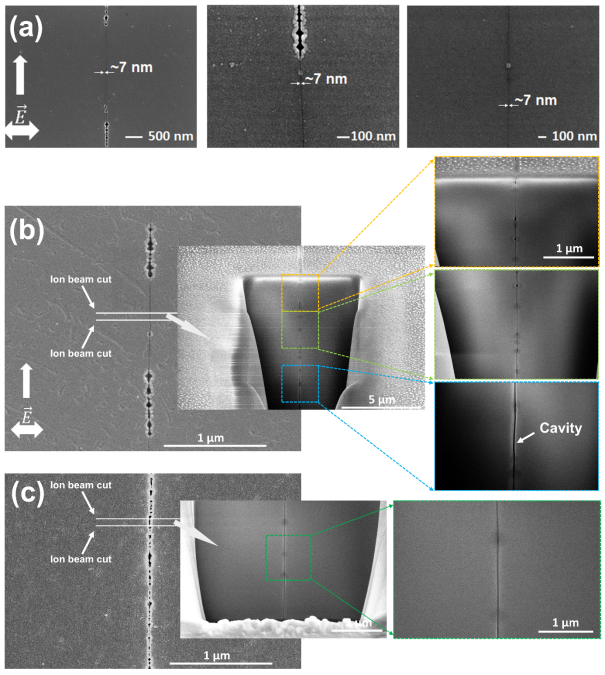

从微区形貌表征来看,超快激光刻写纳米线时存在两种截然不同的模式。一种模式下纳米线光滑均匀,宽度在10nm以内。另一种则宽度较大,且切边缘崩裂严重。从不同特征的刻线长度来看,这两种刻写模式均可以稳定维持。由于超快激光刻写纳米线受激光场强、散射体尺寸、局域材料加工阈值、载流子密度、局域温度等多重因素的影响,辐照光场或材料状态的随机微小变化所带来的不稳定性均可能被非线性放大,从而导致两种刻写模式之间的转化。而载流子密度过高带来的散焦作用以及温度场的影响,则会对上述过程产生有效的调制,从而赋予激光刻线过程的稳健性。从纳米线的纵向剖面图可以看出,得益于无衍射贝塞尔光束的长焦深和高深径比纳米孔隙结构散射体的近场调制,两种模式下的纳米刻线均延深到了玻璃材料内部,形成了深宽比达1000:1的纳米深槽结构。

图 3:(a) 纳米加工中的双稳态现象。激光刻写的纳米线从随机崩裂特征转为光滑均匀特征。插图为光滑纳米线的局部放大图。(b,c) 两类型纳米线的纵深剖面及其局部放大图

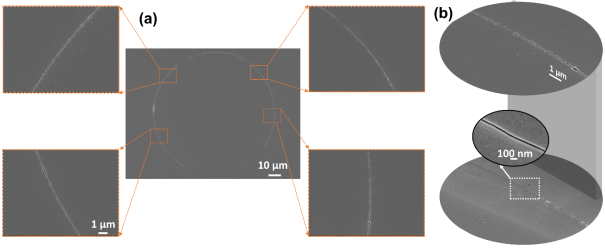

在明确近场增强对纳米刻槽过程的驱动作用以及辐照参量对该过程的影响之后,可控性成为实现大范围高精度刻写的关键。对于确定的材料及纳米散射结构,人们只需要关联调控激光焦点移动方向与激光偏振方向(保持激光偏振方向与焦点移动方向相正交),即可实现初始纳米孔隙结构向纳米槽的扩展。因此,通过在激光焦点移动过程中联合调控激光偏振方向,可以灵活的实现如下图所示的具有高纵深的环形或者任意几何图形的刻划加工。

图 4:(a) 通过动态调控激光偏振方向,加工出的长程弯曲纳米槽。(b)离子束表面剥蚀后获得的纵向延伸的纳米槽

为了对多脉冲作用下的极端尺度纳米槽的加工机制进行研究,本工作构建了多脉冲累积作用下的多物理场模型。从而对焦点移动过程中不同时序脉冲作用材料时的能量沉积、热转化过程进行分析。从非线性激光能量沉积分布可得,在孔隙结构散射诱导的近场增强区域,激光能量沉积诱导的局域温度可达3000K以上,这足以在纳米深孔内壁上诱导出类似于激光表面烧蚀的现象。从而使得多脉冲累积作用时,局域增强的近场前沿不断地剥蚀纳米深孔的内壁,从而形成纳米深槽结构。在纳米槽加工过程中,槽宽呈现出随沉积脉冲线密度增加而减小的趋势。由于纳米槽的剥蚀扩展主要源自增强近场的最前沿,其具有更高的空间局域性,因此,超快激光刻写出的纳米深槽的宽度甚至可以小于起始孔隙结构散射体的直径。

图 5:超快激光在样品后表面刻写的纳米槽的(a)表面及(b)纵深截面扫描电子显微图。激光焦点沿垂直于激光偏振方向运动时,不同时序脉冲作用样品后表面的(c)非线性激光通量及(d)温度分布。(e)超快激光作用纳米深孔时纵深截面上的非线性激光通量分布。

作者简介

张国栋,西北工业大学副教授,法国休伯特居里实验室客座研究员,主要从事超快激光-物质相互作用,超快激光微纳制造方面的工作,发表学术论文40余篇,主持了包含科技部重点研发课题在内的多个国家级重点项目。

Anton Rudenko,法国科学研究中心休伯特居里实验室研究员,主要从事超快激光-物质相互作用方面的理论研究工作,发表学术论文100余篇。

Razvan Stoian, 法国科学研究中心休伯特居里实验室激光-物质相互作用方向首席科学家,高级研究员,主要从事激光-物质相互作用,超快激光微纳制造方面的工作,发表学术论文300余篇

程光华,西北工业大学教授,法国休伯特居里实验室客座教授,科技部重点研发首席科学家,主要从事激光-物质相互作用,激光精密制造方面的工作,发表学术论文200余篇,主持了包含科技部重点研发项目在内的多个国家重大重点项目。

期刊简介

影响因子9.9,Q1区、中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊、Science Partner Journal, 双月刊,由中国科学院主管、中国科学院西安光学精密机械研究所主办,ESCI、EI、Scopus、Inspec、DOAJ、ADS、CNKI Scholar等数据库收录。